水电保护与开发暗藏环保部门与开发主体博弈

编者按:

中国水电“进”与“退”

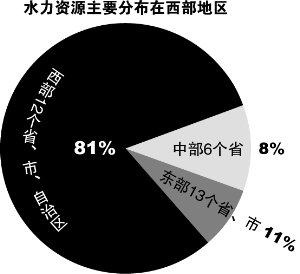

3.8亿千瓦,这是十年后中国水电要达到的装机目标,否则难以完成“2020年非化石能源占比15%”的承诺。而到今年8月底,中国水电装机也仅触及2亿千瓦大关。

不仅是距离目标1.8亿千瓦(约合十个三峡电站)的差距,需面对的另一现实是大型水电站建设周期长,2020年要投产的项目基本都需要在2014年前就开工建设。

更为捉襟见肘的是,在提出如此宏大目标之前的几年,中国水电审批政策全面收紧,导致“十一五”期间常规水电开工严重不足,这势必将影响后续十年投产水电装机容量。据统计,“十一五”计划开工的33座重点水电站仅11座获核准开工,以装机容量计算仅占比27.1%。

尽管目前水电站放松审批的迹象已现,加速上马水电项目也是大势所趋,但困难依旧,水电开发所面临的环境、移民等一系列制约因素和争议依然存在,云南虎跳峡多年争议正是其典型一例。

那么,各方力量包括环保部门和水电开发主体如何权衡,合理进退,才能实现水电科学有序规模化开发呢?(徐炜旋)

环保部门PK开发主体:水电保护与开发的博弈

本报记者 文 静 实习记者 彭海星 云南报道

“从修三峡大坝到长江干支流,再到金沙江,要不抢就没了!”

8月26日,中国水电开发100周年纪念大会。下午,在驱车参观中国第一座水电站——石龙坝水电站的路上,各路水电大佬们笑谈。

从7月金沙江中游金安桥电站“难产”多年,终获国家发改委核准,再到8月25日澜沧江中游小湾四号机组投产,诸多“喜事”,他们没有理由不高兴。

真正让他们高兴的是,这一系列水电项目上马投产的背后,是中国水电几年后的“解禁”。

但这辆由组委会安排的有大唐、华电、水利部水电局、国家能源局等相关负责人乘坐的大巴上,却不见唯一的环保部门代表——国家环保部环评司副司长崔书红的身影。

去年9月,随着金沙江中游鲁地拉和龙开口两电站因未过环评就大江截流,被环保部门叫停,将国家环保部掀起的环保风暴推向了高潮。

从区域限批到流域限批,再实行集团限批,重拳出击的结果,环保部把自己也推在了火山口上。

如今,当年的主旗手环保部副部长潘岳已不再分管环评。

但如果凭此就认为开发压倒环保的声音,那就错了。如果说这是一场博弈,那只能算各有胜负。金沙江中游的关键性工程——虎跳峡筑坝,就面临着建与不建旷日持久的多方论证。

本报记者连日采访发现,在节能减排的压力下,新一轮水电开发大潮来临,开发企业和以环保部门为代表的保护方,博弈的方式正悄然发生着变化——从激进对立到理性客观,针对实际情况,双方各有进退。

环保部门的强势与妥协

上和不上就是一次博弈。

金沙江,中国水能资源最丰富的河流,其下游已开发完毕。中游,除金安桥刚拿到准生批文后,阿海、鲁地拉、龙开口已过环评大关,等候国家发改委核准,梨园和观音岩电站的环评还没批,也正在努力中。

“龙盘和两家人电站暂不建设了。”8月18日,云南省环保厅相关人士在电话里对本报记者说。

原因有筑坝对玉龙雪山的影响,对气候的影响,还涉及移民等。“环评一项综合的决策,现在环保部门不仅单纯考虑环境问题,还要考虑社会影响。” 云南省环保厅环评处博士于洋说。

如果说金沙江中游开发是一盘棋的话,只能说双方各有胜负。

为了从源头上,或者说是在早期介入整个水电开发,把环境影响降到最低。环保部门还加强了对规划阶段的监管。

去年8月12日,国务院通过了《规划环境影响评价条例》(下称条例),要求编制综合性规划,应当根据规划实施后可能对环境造成的影响,编写环境影响篇章或者说明。

环境影响篇章或者说明应当包括:规划实施对环境可能造成影响的分析、预测和评估;预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,还有环境影响评价结论。

实际上,早在2003年颁布的《环境影响评价法》,对规划环评早有规定。

“这仍然是一大进步,我认为是环保部门参与宏观决策的一个非常重要的手段。”于洋说,比如审查小组的专家人数不得少于总人数的1/2,否则审查意见无效,以前在《环评法》就没有如此详细的规定。

条例出台后,现在政府部门要求从源头上规划环境影响环评做了,才对项目批三通一平。三通一平指通水、通电、通路和场地平整。

有了《条例》这把尚方宝剑,环保部门要求企业和地方政府不光对流域分段做规划,过环评,还要对全流域进行规划环评,比如澜沧江。

“以前,澜沧江、金沙江,都是分段如中游、下游来开发,现在规划环评在全流域开展,不只是干流,还包括支流,我个人认为这是非常大的一个突破。”有内部人士说。当然,为何先从澜沧江全流域入手,这和其开发主体只有华能一家也大有关系,“金沙江是多个发电巨头开发,协调起来比较困难。”

“这也是一种妥协。尽管条例出台了 ,但很多东西没有做明确解释。”长江水利委员会水资源保护局前局长翁立达也认为,规划环评有比没有好,但要真正起作用,还很有限。

更大的妥协还在于环评分“两步走”,这也是鲁地拉和龙开口被叫停的制度性缺陷。

考虑到水电工程的建设周期长,早在2005年,国家环保总局和国家发改委曾联合发文规定,企业在工程环评报告批准之前,可以先编制“三通一平”工程的环评报告,经当地环保部门批准后,开展“三通一平”的施工前期准备工作,但不得进行大坝、厂房等主体工程的施工。

但在实际操作中,获得了“三通一平”的路条,开发企业往往得寸进尺,在主体工程环评没有批准前就开始大江截流。

开发企业的“让步”

“审批局面不改变,要实现3亿目标很困难。”水电大会上,水电水利规划设计总院总经理晏志勇大声疾呼。按照最新规划,2020年我国水电装机目标为3.8亿千瓦。

据本报记者了解,大唐集团将2010年的投产发电装机目标定为800万千瓦,其他水电巨头也在纷纷加快建设和报批进度。

但晏志勇强调:“水电开发的国家战略规划已由充分开发利用改为合理开发利用,电站不能仅追求发电效益的最大化,还要考虑对下游地区的影响。”

这无疑是新一轮水电开发的基调。

于是,一边是开发的高歌猛进,一边是对环保力量的“让步”。

“未批先建以前是普遍现象,现在已经不多见了。”云南省环保厅方处长对本报记者说。金沙江中游水电站观音岩现在正在报环评手续,有关负责人称,一定是先过环评关,再大江截流。

环保部门人士透露,去年鲁迪拉和龙开口被叫停,连银行工作人员都跑到了云南省环保厅,问停工大概要多久。所以,对开发企业来说,工程被叫停不仅耽误了时间,损失至少是几十亿元。

更大的变化是开发企业设立环境流域监测中心。

“难道为了几条鱼就放弃开发?”以前,有发电集团的负责人多次问环保部门。但不到一年,金沙江中游流域环境保护监测管理中心就成立了。

这个中心下属于云南金沙江中游水电开发公司。8月25日,当本报记者采访该中心时,这里正准备招兵买马。这个由开发企业出资设立的环境监测中心总部设在昆明,下辖的各个电站俱有办公地点。

由于该流域有不少鱼类是中国濒危动物,金沙江中游流域环境保护监测中心为此研究了多种保护措施,包括各梯级电站布设鱼类增殖放流站,人工模拟鱼类产卵场等。

更重要的是要加大移民投入。国家能源局新能源司史立山副司长表示,过去移民安置费用平均占到总投资的1/3比重,可能以后的移民安置费用比重需要达到一半甚至2/3,水电开发投资企业需要有这样的思想准备。

“环保部门不能完全站在反对开发的立场上,水电企业也不能完全不顾环保,加快前期工程。在开发中保护,在保护中开发。这才是根本原则。”有专家总结道。

记者手记

合理决策与有序开发

减排压力这一环保问题,成为了环保人士在新一轮水电开发争议潮中要迎战的第一役。

8月5日,四川省地矿局区域地质调查队总工程师范晓的回答是:“水电不是不排放二氧化碳,在热带和亚热带的许多水库,水淹没大量植被后分解成温室气体,使水电的碳排放率与火电趋同,甚至高于火电。金沙江水电的碳排放总体小于火电,而预期负面作用远远超过火电。”

对这说法,国家能源局新能源和可再生能源司处长熊敏峰认为并不新鲜,他笑着解释:“淹没区的树木一般是要砍伐的,水电站发电几十年,剩下植被产生的温室气体肯定比火电少得多。”

事实上,金沙江水电将排放多少温室气体不是问题的重点。重点在于,减排任务可能成为水电大跃进开发的又一个倒逼原因。如果减排目标将不可避免让生态环境做出一些牺牲,那么,谁能算得清楚,减少多少吨温室气体抵补一条濒临灭绝的鱼?终究,效益并非都可以量化,环保不但拷问着发展方式,还拷问着价值观。

“现在的开发仍旧是无序的,我国水电要开发,但是要有序地开发。”8月31日,长江水利委员会水资源保护局前局长翁立达的说法与一年前变化不大。“进一步提高对应对气候变化的认识,坚持有序推进水电开发。”国家能源局局长张国宝多次强调。“我们的观点不是不建水电,不是取消一切水电开发,我们的观点是对每个项目进行合理的规划,对他们的综合效益进行评估。”范晓接受采访时如此说。

显然,尽管仍有争论,但有序开发也是共识。

先规划后开发是基本顺序,然而,《长江流域综合规划》至今仍在修订,长江上的水电站却早已密密麻麻。当1990年版的《长江流域综合规划》不被认可,那么根据这一规划实施的水电建设如何做到有序?新出的规划与既定的水电建设会不会冲突?

2003年的历史性电荒,五大电力企业“跑马圈水”,资本的活力不是件坏事,然而逾越了规则的资本着实需要警惕。民营控股的金安桥水电获得核准,这一标志性事件背后是水电的解禁,也是倒逼的成功。新一轮的水电热潮呼唤遵守规则。而要促成规则的遵守,正是舆论发力之时。

另一方面,如果规则成为行为人的附庸,那么在规则尚需完善之时,公众参与的决策机制尚在建立之际,水电开发要做到有序,或许需要的正是权威。(文静、彭海星)

|

|

|

|

更多关于 水电 开发 的新闻

- 水电投资审批松动或将在今后五年迎来跨越发展 2010-09-01 14:04

- 国家能源局:水电设备暗藏供大于求风险 2010-08-27 10:24

- 能源局长:做能源规划应突出水电战略地位 2010-08-26 14:46

- 我国水电装机容量突破2亿千瓦世界第一 2010-08-25 16:42